Posto assim, pensar-se-ia que estou a dizer mal. Ora trata-se, pelo contrário, de um extraordinário romance, e em grande parte por isso. Há uma lógica que se estranha, antes que se entranhe. Uma história que se ama porque nada nela nos é oferecido sem luta, porque tudo se reconstitui e se vai compreendendo lentamente, ao longo do processo. Desse mundo nebuloso, e a que no entanto nos ligamos desde o princípio por uma escrita emotiva, lindíssima (e, diga-se: por um começo que nos prende), vai acabando por se desenhar, poderíamos dizer por si própria, sem que o narrador precise de a explicitar ou impor, uma linha narrativa: uma história.

Um destino é Moçambique, aonde Carlos pretende ir conhecer a criança, agora um adulto, que seu pai deixara ficar: para mim, daí oriundo, o retrato de um Moçambique pós-colonial, pobre e degradado, não pode não tocar de uma profunda tristeza. São exibidos lugares que eu conheci bem e já nada são, e em tudo se sente uma decadência que não é possível esconder em nome de nenhuma ideologia. O trecho referente à visita ao Museu de História Natural, com a apresentação do tremendo combate entre o búfalo e as leoas, que me assustou e fascinou na infância, agora reduzido a uma luta entre bonecos em que o recheio de palha se deixa ver, as unhas artificialmente repintadas, é o exemplo dessa corrupção, desse abandono, desse desinteresse, ou dessa falta de dinheiro para manutenção, ou de uma mudança de prioridades a que a escassez obrigou. Estou longe de entoar, aqui, o fado do retornado, como, no romance, também se não assume qualquer posição crítica ou nostálgica: apenas a descrição crua e provavelmente real(ista) de uma cidade que se deixou decair.

Mantém-se magistralmente a tensão entre a ida a Moçambique, e um passado português vibrante de episódios, da qual vamos extraindo, aos poucos, a narrativa: uma narrativa não-linear, confrontando várias idades, diversos tempos, da infância à maturidade. São episódios contados com um sentido de humor e do trágico, do tragicómico na verdade, que nos desconcertam. Basta lembrar o primeiro almoço em que o narrador é convidado para casa dos pais da sua namorada (Fernanda): o elevador que pára, o pai do lado de fora, como um perdigueiro, os bombeiros que acorrem e a forma como, por fim, entraram todos "no apartamento quase a correr, como se a porta fosse automática e estivesse prestes a fechar-se sozinha." Ou, poucas páginas adiante, aquela passagem em que se nos conta como o narrador irá, com a família da namorada, em visita à casa que os senhores possuem em Salir, e de onde, contudo, regressarão inopinadamente a Faro, impelidos pela estranha doença da mãe de Fernanda. Ou ainda o próprio casamento; ou o suicídio do pai de Fernanda. Ou, mais tarde (outro tempo, outro universo) a compra dos lugares nas bichas, para tratar do passaporte, sob os auspícios de um sr. Almeida e de um sr. Santos (há sempre um sr. Almeida e um sr. Santos).

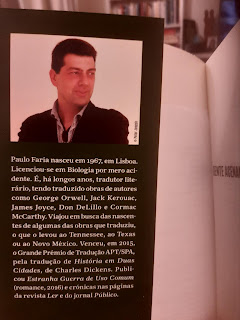

Vejo, aqui, sobretudo, um romance acerca da impossibilidade das relações (onde Djaimilia Pereira de Almeida, num «posfácio» absolutamente magnífico, vê um romance que tem como chave as dívidas e a fome); vejo um narrar cujo leitmotiv será a sensibilidade e o sentimento de perda e de culpa de que todas as relações estão contaminadas. Paulo Faria toca como ninguém esse nada que nunca preenchemos; essa consciência de uma falta permanente, de uma falha na capacidade de sermos felizes a dois. Dessa ordem é a tristeza que persiste, comovente, terrível, perante a sua filha Camila. (Ah, Camila, uma dor cravada na sensibilidade de um pai, a preocupação contínua, a expulsão de casa, o amor apiedado: "Amamos os outros o melhor que sabemos e fazemos-lhes mal.")

É também a necessidade de preencher a falha impreenchível que herda do pai, aquilo que o faz rumar a Moçambique. Como dirá outra personagem, «as pessoas, chegando a uma certa idade, parece que estão cheias de coisas que ficaram por acabar». Ou, como explica Djaimilia, «muitas vezes, somos chamados a reconstruir um lugar que não nos lembramos de ter deitado abaixo». Daí, pois, essa mágoa perante as fotografias de um menino, entre tropas, que ficou para trás. O dever de acabar o que seu pai deixara inacabado, de salvar o que, na verdade, já não pode salvar - já não existe o "menino"; crescemos todos (o leitor também, é claro); o passado é impossível de resgatar. A falha é uma condição humana.