[...] nunca nada se vai completamente embora, e o que parece ter-se ido embora, mais tarde ou mais cedo regressa, nem que demore por vezes trinta ou cinquenta anos.

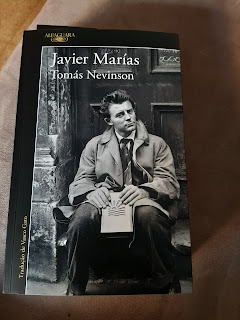

Javier Marías, Tomás Nevinson

Há neste romance enorme, na qualidade, mas também fisicamente (651 páginas), uma mestria extraordinária. Não digo que JM seja o melhor Autor dos nossos dias; muito menos que diversos outros não sejam bons, assumindo essa espécie de desprezo pelo que vem sendo feito em matéria de literatura, tão comum nos dias que correm: diversos contemporâneos são-no, sem dúvida, ou mesmo excelentes, e muitos romancistas portugueses (por exemplo, para os tomar como termo de comparação) valem francamente a pena - porém Tomás Nevinson revela um nervo simultaneamente grandioso e singular, que só a voz de Javier Marías nos dá na sua originalidade. Não, não acredito que se trate de um exagero; outros que o tentem imitar, copiar, serão, para sempre, apenas epígonos. E, paradoxalmente, quem o experimentasse antes de Javier Marías tornar-se-ia, depois de um livro destes, um epígono avant la lettre. [Falo sempre dos contemporâneos, bem entendido.]

De que se trata? É difícil resumir. Poderíamos falar numa errância interessante, ou no modo como a narrativa parece dispersar-se por apartes, "a propósitos", sub-histórias que proliferam, como ramos ao longo do tronco, divagações, que são, cada uma delas, em si mesma, muitíssimo cativantes, como novas pistas que o leitor quereria perseguir, sabendo de antemão que o livro não é sobre elas e que, portanto, o seu aparecimento será breve, a sua declinação não tardará. É porventura assim que pensamos, não linearmente. É assim que as variadas associações, interferências e intersecções constituem o acto de pensar e, portanto, algo muito semelhante a esse nosso processo interno nos é oferecido neste romance. Perdemo-nos sem nos perdermos, esquecemo-nos sem nos esquecermos, ou pomos entre parêntesis o fio principal, ramificamo-nos continuamente. Talvez Vida e Opiniões de Tristram Shandy [ou Proust, mas Proust está para além de qualquer comparação possível] seja, a seu modo, um precursor, um modelo - mas Javier Marías refunde o modelo como um modo inteiramente seu, e de que, nesta particular apropriação, só ele seria capaz.

Este Nevinson a que o título alude, de mãe espanhola e pai inglês, foi durante algum tempo um agente britânico. Existiu realmente? Não o encontro em pesquisas que não remetam imediatamente para o romance. Nenhuma referência, nenhuma biografia.

Encontramo-lo numa época em que regressara à família - a extraordinária Berta Isla, protagonista do anterior livro de JM, e os filhos -, com quem tinha cortado todos os laços, deixando acreditar que estava morto, depois de dispensado pelos serviços secretos britânicos. Reatara a relação familar possível: sem coabitação, aceite até um certo ponto, encontrando-se irregularmente para a partilha de refeições e alguns momentos de sexo.

A libertação por parte da agência continha, para Tomás Nevinson, um elemento de vergonha, um inexplicável embaraço. Não que a não tivesse desejado e solicitado himself; mas ainda assim, a rapidez da aceitação, a atitude com que a encaravam, como se se livrassem de um peso morto, já para não falarmos da adaptação a uma vida praticamente igual à de qualquer habitante de Madrid, sem missão nem mistério, haviam-no tornado um deprimido homem comum. É, pois, quase com estranheza que Nevinson se vê contactado pelo desprezível Tupra, o aliciador, de múltiplos heterónimos, disposto a convencê-lo a uma última missão. Um assassínio, na verdade. E o assassínio de uma mulher. Mas, se isso é dito desde as primeiras linhas, "Eu fui educado à antiga, e nunca achei que um dia me ordenassem que matasse uma mulher", observem, por favor, o encontro entre Nevinson e Tupra, num jardim de Madrid, em que a errância interessante, como lhe chamei, se exerce em todo o seu esplendor, e eles de tudo falam, tudo comentam e evocam, e sobre tudo reflectem, como numa conversa de salão, tensa e divertida, culta e calculista, desconfiada e íntima, antes que se toque no que ali os reuniu.

Nevinson é contactado para, de duas uma: ou reunir provas que permitam levar à justiça, ou, caso tal não suceda, liquidar (descobrindo em quem se tornou e envolvendo-se, eventualmente, com ela) uma das responsáveis por um dos mais brutais massacres perpetrados pela ETA, de forma que, ao longo do romance, vamos sendo convidados a participar da reflexão do narrador sobre o que é a justiça, o arrependimento, a história. E sobre esses homens que, sem ódio (palavras de Tupra), se encarregam de manter, não olhando a meios, a tranquilidade de todos os outros - que os recriminariam se tivessem consciência, se soubessem, se vissem. Não se trata, nesta reflexão, da auto-aprovação, mas, verdadeiramente, de dúvida e de interrogação.

É toda uma época que se passa em revista e se discute, quando, dez anos depois, um homem desligado de um certo tipo de acção é chamado a reatá-la uma última vez.

PS: li numa das badanas do livro, já após ter escrito o meu comentário, que Javier Marías traduziu Vida e Opiniões de Tristram Shandy. E devo confessar que fiquei muito impressionado com a minha própria perspicácia. Oh humana vaidade.